貨幣GTQ

格查爾

與台灣時差

-14小時時區-6

電話國碼

+502

電壓

120V

插座別

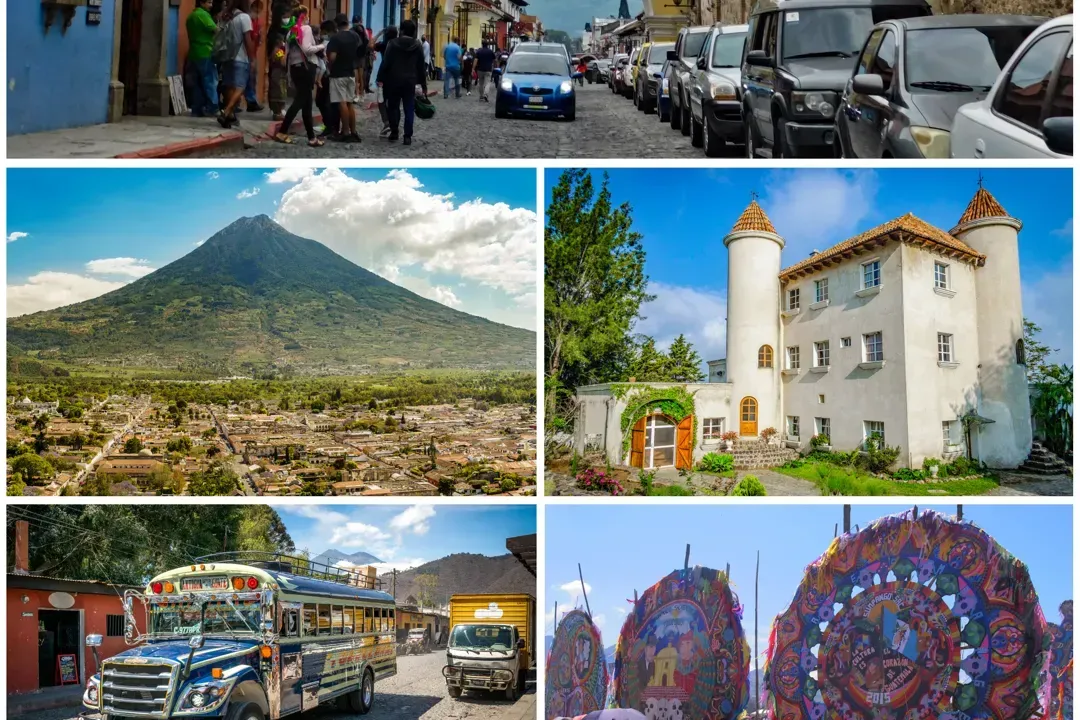

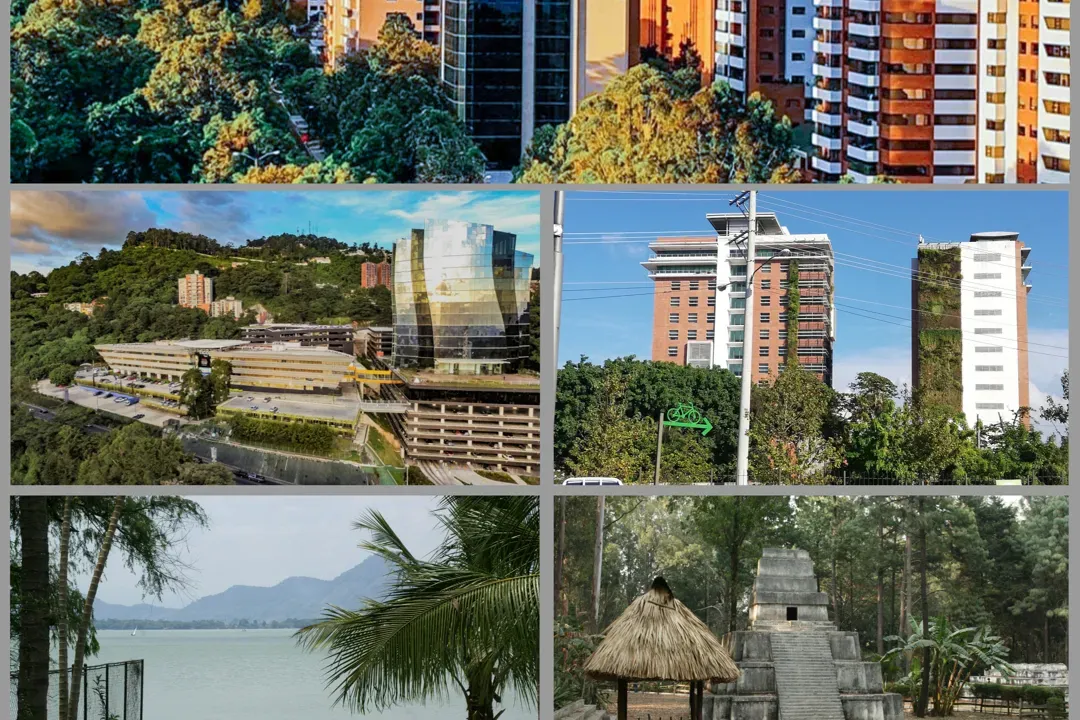

瓜地馬拉共和國位於中美洲,有著西瀕太平洋的海岸,東臨加勒比海,同時與墨西哥、伯利茲、洪都拉斯和薩爾瓦多寬一線。該國最大的城市為其首都——瓜地馬拉市,居民約250萬,也是一個旅遊熱點,著名景點有阿蒂特蘭湖、西班牙殖民時期舊首都和世界遺產蒂卡爾國家公園等,同時還有馬雅古城市、克薩爾特南戈和奇奇卡斯德南哥等。瓜地馬拉可將全國分為五個區域,分別以現代化的舊危地馬拉、馬雅探險的佩滕省、加勒比海的伊薩瓦爾、豐富的自然景觀的維拉帕斯和海上活動的太平洋海岸為主要旅遊線索。瓜地馬拉擁有兩個主要國際機場,分別位於瓜地馬拉市和北碇的馬雅世界國際機場,出入主要以汽車和公車,其中首都和其他都市街頭更以三輪車為主。此外,大多數人口是當地瑪雅族的後裔,但在加勒比海岸附近有非洲人的後裔,大多數人居住在農村。

溫馨提示

- 由於遊覽的歷史重點,建議成人參加,但歡迎家庭

- 大多數旅行者都可以參加

- 此旅遊/活動最多 8 位旅客

- 涉及適量步行;請選擇合適的鞋子

- 在所有天氣條件下運行;請穿著得體

旅遊資訊

貨幣GTQ

格查爾

與台灣時差

-14小時時區-6

電壓

120V

電話國碼

+502

插座別

2010年5月30日的哥斯大黎加城"坑窿危機"是一場災難,約直徑米、深米部分地區驟然垮塌,一座有三層樓成為韜光養晦的廠房也隨之消失於無影無蹤。災害的產生是多因素共同致使,其中包括了熱帶暴雨"阿加莎"的來襲,帕卡雅火山的爆發,和下水管道的洩漏。從先前2007年在同一地區發生類似坑窿事件可以看見,哥斯大黎加城極高的且不可預料的坑洞風險,那次的坑洞總深約。2007年的坑窿是源於下水道的液體侵蝕未被定著的火山灰、石灰石和其它火山碎屑,隨後政府改善了處理城市汙水和後流洪水的方式,減少了危害。而2010年的事件也是受到相同原因影響,除下水管以外,"阿加莎"也造成了降雨增加,導致地層更加被浸染。藉由這次事件也強烈要求政府更經常檢查下水道系統。另外,由於哥斯大黎加城地底深地沒有黎石灰石,達特茅斯大學的地質之學家Sam Bonis建議把"坑窿"改稱為"管道特徵"更適合。而再由"阿加莎"引起了洪水洩漏,更加完善了坑洞形成的條件,且也降落到哥斯大黎加境側,之後解散前5月30號早上前的低層環流。接著特颱風所引起的極大降雨,加速了地層的侵蝕,於其之後,地面支彎塌陷並吞噬連同一名廠房安全員在內的約三層樓。此坑窿立刻計畫要用土壤水泥補植,也就是由水泥、石灰石和水而成的"羅多克拉地",這也是清洗2007年坑洞時使用的方法,不過地質學家則建議運用級距過濾技術,平滑地層的危機,這樣比起用水泥將坑窿填滿來的效果更好,因為前者會將後流洪水導向到其他地區,而潛在導致更多坑洞的風險。

「Esquipulas 大殿堂」或「艾依奎拉斯黑聖像大殿堂」位於瓜地馬拉城市艾依奎拉斯,以它所擁有的艾依奎拗斯黑聖像而命名。它是中美洲與南墨西哥唯一一座擁有四座鐘樓的天主教大殿堂,規模是最大的。它同時也是一座天主教庇護所、大殿堂及小殿堂。該座聖像於1594年由Quirio Cataño在安提瓜雕刻,1595年安裝於該殿堂。1735年,一位名叫Pedro Pardo de Figueroa 的神父在該聖像前祈禱後,得到了奇蹟性的治癒。後來他成為瓜地馬拉大主教時,便委託製造一個大殿堂,安置該聖像。該教堂於1759年竣工,每年大約有450萬朝聖者到訪,當中有大約150萬人來朝聖1月15日的主日節;3月聖像到安置於該殿堂1595年紀念日也湧來大量朝聖者。1840年,人類學家John Lloyd Stephens在參訪時形容該教堂為「唯一令人有興趣的地點」。該大殿堂於1956年受主教Mariano Rossell y Arellano提名,獲教廷詔派為大主教主座,並委託從美國路易斯安那州的聖若瑟本篤修院派來三位修士照料該大殿堂,而且於1961年有幸被教宗若望二世提升為小殿堂。1996年2月6日,教宗若望二世第二次到瓜地馬拉朝聖,紀念黑聖像被敬拜400週年,他也參觀了大殿堂。

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias,通常稱為「國家劇院」,位於危地馬拉城的「公民中心」,於舊的「聖若瑟堡」同址建成,它形狀構造像一個打坐的美洲虎,突出了附近的建築物。1978年完成的複合體,由建築師埃弗蘭·雷西諾斯和卡洛斯·阿爾貝託·黑斯勒設計,以危地馬拉作家兼諾貝爾榮譽得主米格爾·安赫爾·阿斯圖裡亞斯命名,包括Gran Sala Efrain Recinos大型裡劇框架劇場,以設計建築物外表的建築師命名;Teatro de Cámara Hugo Carrillo小型黑盒劇場,以危地馬拉劇作家兼導演命名;及Teatro al Aire Libre室外露天劇場,還包括各種廣場和客廳,以及國家馬林巴學院Instituto Nacional de la Marimba。

古埃及城邦Tikal的中央宮殿建於十六世紀左右,位於危地馬拉北部佩特恩部門,是新約前墨西哥南美世界早期古埃及文明的最重要的考古遺址之一。這個建築複合體曾同時兼具行政、住宅的功能,這個複合體最早在古墨西哥時代的晚期前克萊比斯時期建造,延續至公元 950 年左右,曾是Tikal 的皇室家族居住的地方,周圍環境紮實提供了大約四層結構,每一層院子包圍每一個結構,而這個複合體的多層院子及結構超過了五百年的歷史。根據考古,大部分結構的下方沒有墳墓,可能只是暫時的住宅,用以應用於祭司的住宅、學校或是宗教撤退之用。