與台灣時差

-7小時時區+1

梵蒂岡(拉特朗條約確定的主權國家)是世界上領土面積最小的國家,也是天主教會最高領袖教宗的駐地及全世界六分之一人口的信仰中心。它被分為「梵蒂岡城國」及「梵蒂岡地區」兩部分,是唯一一個自標榜為參考基督教信仰的神權國家,以具有歷史文化價值的藝術品及建築如聖伯多祿大殿聞名於世,著名文化施設有聖伯多祿廣場、西斯廷禮拜堂、梵蒂岡圖書館、梵蒂岡博物館等,並擁有一個唯一的廣播電臺。梵蒂岡的元首——教宗,由80歲以下的樞機在西斯汀小堂內舉行的教宗選舉秘密會議上選舉產生的,可以自由請辭。這裡的歷史文化以及宗教建築代表了教宗的尊嚴,極具吸引力,是必去的世界著名之旅遊景點之一。

溫馨提示

- 由於遊覽的歷史重點,建議成人參加,但歡迎家庭

- 大多數旅行者都可以參加

- 此旅遊/活動最多 8 位旅客

- 涉及適量步行;請選擇合適的鞋子

- 在所有天氣條件下運行;請穿著得體

旅遊資訊

與台灣時差

-7小時時區+1

波吉亞寓所是位於梵蒂岡使徒宮內的一組房間,屬於亞歷山大六世的宅邸,從1492年到1494年,意大利畫家平託瑞丘和他的工作室利用壁畫裝飾了五個房間,該房間具有聖母領報、耶穌誕生、東方三博士和復活、聖加大利納的生活場景、聖安多尼和其他聖徒、音樂、算術等藝術作品主題。由於波吉亞家族關係的緣故,波吉亞寓所在1503年死後就被廢棄了,直到1889年,良十三世將它們修復並開放給大眾參觀。目前,這些房間被冠名為梵蒂岡博物館現代宗教藝術部,約有600件繪畫、雕塑和版畫藝術作品,由保祿六世於1973年啟用,當代意大利和外國藝術家如保羅·高更、馬克·夏卡爾、保羅·克利和瓦西里·康定斯基也是其中作品的代表。

「西斯汀小堂」是梵蒂岡宗座宮殿內的一座天主教禮拜堂,於 1473 年至 1481 年間興建,以教宗西克斯圖斯四世的名字命名。建築特色為內部的壁畫,其中以米開朗基羅繪製的《創世記》穹頂畫及《最後的審判》壁畫而聞名,也使該小堂成為梵蒂岡最受歡迎的景點及象徵,並與梵蒂岡城列入世界文化遺產。在文藝復興時期,文藝復興畫家們在建築內創作了一系列壁畫,在1483年8月15日,西斯篤四世在該建築內舉行了第一場聖母昇天節彌撒,決定此處將供奉童貞瑪利亞。穹頂中心描繪 9 個場景,佈局精美,氣勢雄偉,描繪出上帝創造世界的場景,穹頂畫所展現的大規模畫面也深深影響了拉斐爾。在近年的修復作業使得該小堂的穹頂畫及壁畫重現繪製當時的色彩鮮豔,還原了當時線條及用色。

聖保羅廊(Cappella Paolina)是梵蒂岡宮殿的一個小禮拜堂,與西斯廷區相隔,未列入普通觀光行程。米開朗基羅在1542至1549年以其最高時期的名氣在聖保羅廊上繪製的兩幅壁畫“聖保羅的改宗”和“聖彼得的釘十字架”,當時的觀眾認為它們沒有達到他藝術的頂峰,而且並未符合當時的構圖規範,且將題材描繪得不尋常。儘管聖保羅廊和他的繪畫素材具有重要的意義,但卻被忽視或被西斯廷區的傑作所擠蓋。有位義大利學者藉由“臉部超疊”,在聖保羅與聖彼得兩幅畫作中,都找到了米開朗基羅的臉孔。聖保羅廊於1538年委託由教皇保祿三世所發出,在安東尼奧·達·桑羅(Antonio da Sangallo)的設計與監督下,於1540年完成,被用作聖餐室與選舉室。聖保羅三世將聖保羅廊奉獻給聖保羅的改宗節,教宗方面並未滿足於任何藝術家,而僅僅知道米開朗基羅是最佳人選。米開朗基羅在完成宣告的壁畫後,教宗試圖與他簽訂涉及朱利葉斯二世的墓誌文合同,導致兩幅壁畫開始於1542年11月,即“最後的審判者”完成,而聖保羅廊顯示了一種從華麗美麗及藝術效果的轉變,專注於敘述性,而不在乎美麗與否。其他的藝術家也曾為聖保羅廊提供助力,包括Lorenzo Sabbatini和Federico Zuccari,而背景的雕像則為P·Bresciano 。於2015年卡爾眾的選舉會議期間,由於聖保羅廊於2002年開始動土修繕,故只能使用祝福廳代替,而於2009年修繕完成之後,教宗進入聖保羅廊並進行選舉會議。聖保羅廊於2009年重新修繕,讓畫面恢復原狀,色彩鮮豔。2010年,梵蒂岡網站發布了一段虛擬現實渲染版本的聖保羅廊影片。此外,羅馬的聖瑪麗亞大教堂和奎裡納宮,也有以同名的小禮拜堂。

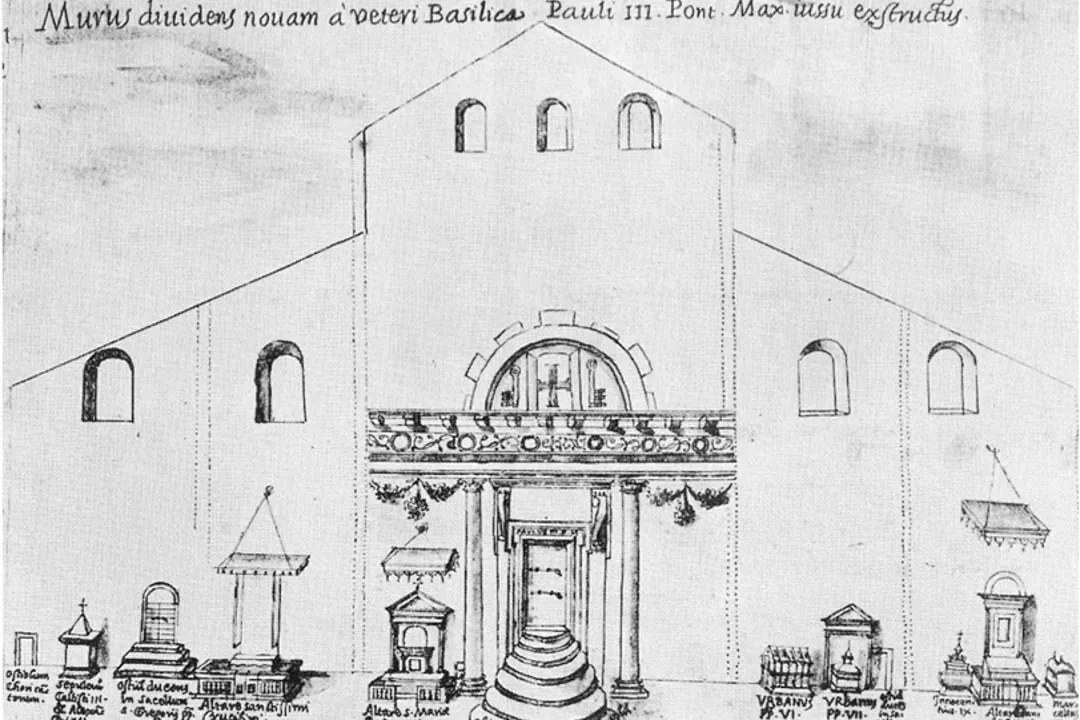

宗座大殿舊聖彼得大殿於公元5世紀至16世紀的教宗墓室是最終安息之處,其中大多數於16至17世紀大殿重建期間毀損,其中一個於846年塞拉西突襲時毀損,餘下的部分被移往新聖彼得大殿,站在原大殿的地方。以及古羅馬墳室的多次移往,及聖約翰拉特蘭大教堂的兩次十四世紀大火,以及新聖彼得大殿的重建都對毀損了近一半的教宗墓室。因此,新聖彼得大殿的主要建築師之一多納託布蘭特被記載為「毀壞者大師」。該原大殿的建造始於君士坦丁一世的統治,於第四世紀完成,羅阿一世是在君士坦丁大殿葬身的第一位教宗。隨著時間的推移,大殿的前廳、禮拜堂和中央分別擠滿了教宗的墓室,其隨著大殿不斷增建所做的建造而不斷被重新安置。從原有墓室僅剩下一些石棺和散碎的雕塑碎片。據說,就是教宗尤利烏斯二世(又稱尤利烏斯大衛),此位教宗啟動了舊聖彼得大殿的拆毀,並希望由米開朗基羅打造一個「巨大」的墓室為其所用。關於墓室規劃和外觀,我們只知道很少的資料,其中最珍貴的資料來自教堂鐘聲和歷史學家吉亞科莫格里馬尼,他畫下了被移動的墓室的這種形狀和複雜性,其中許多是三層的。墓室的毀損也詳細記載在阿方蘇西斯恰恰奈斯的著作中。也有一些教宗沒有被葬在羅馬。在毀損的教宗墓室中,部分仍然存在,就被移動,或重建,他們的墓屬以古物暗色背景顯示。在1590年左右,有一張地圖顯示了舊聖彼得大殿的內部,一個極受歡迎的墓地。聖簡普利西斯(Simplicius)是第一位被葬於舊聖彼得大殿門廊的教宗,被多次轉移,並與利奧二世、三世和四世於855年合併,在17世紀時被移走,放置在他自己的祭壇下,閣拉第(Algardi)的浮雕「Fuga d'Attila」旁邊,在「分娩的聖母」教堂。