※ 景點照片以實際狀況為主,圖片僅提供參考。

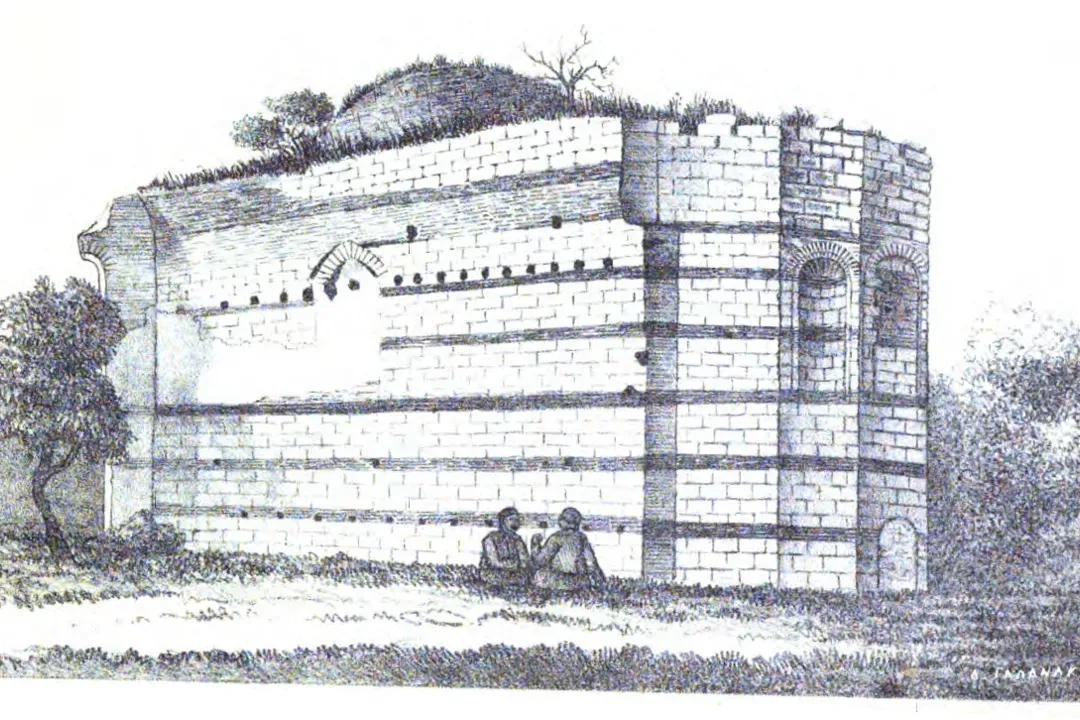

肯河利清真寺(Kefeli Mosque)曾經是一座東正教堂,後來由羅馬天主教徒和亞美尼亞人一起主持,最終被奧斯曼帝國改建為一座清真寺。這座天主教堂被奉獻給聖尼古拉斯,就其東正教堂的奉獻日期而言,一般認為源於九世紀的「萬納爾修道院」。肯河利清真寺具有很大的興趣,因為它在後拜占庭時期重用了早期基督教禮拜堂的形式。這座建築位於伊斯坦堡的法蒂赫區,薩爾馬託姆魯克社區,大約在Chora清真寺和Fethiye清真寺中間的Kasap Sokak上。1877年的繪圖所示,這座建築的起源不確定。根據傳說,九世紀時,萬納爾(Manuel)——西蒙タフ郞地(Theophilos)時期與撒拉丁人作戰時的總襄樞,將自己位於亞斯帕(Aspar)水池附近的家宅改建為修道院,而萬納爾則是帝后西多娜(Theodora)的叔父,在郞地去世後,她被任命為泰馬三世(Michael III)幼年時期的監護人,而之前他就已經退休了。克非裡(Photius)主教重建此修道院,聯邦統治者拉卡彭乃(Romanos I Lekapenos)又對其進行了修補,更在明長七帝(Michael VII)被廢後,也歸隱於此。所有的這些事件都反映出該修道院在君士坦丁堡的重要性。但然而,將此建築歸咎於萬納爾建立的複合體明顯存在爭議,最近的研究也均否認了此說法。該建築的有記錄的歷史可追溯至1475年,也就是君士坦丁堡陷落後不久,奧斯曼帝國佔領了克里米亞的熱那亞殖民地後,把那裡所有的拉丁人、希臘人和猶太人都重新搬遷到了伊斯坦堡,並安置到了這個社區中,大多數是熱那亞的偽首納,他們被准予使用這棟建築作為教堂,並跟亞美尼亞人一起開放。教堂以聖尼古拉斯命名,主持由多米尼加教會,四個天主教家庭共同管理。亞美尼亞人跟天主教徒有著分開的祭壇。建築在西側有一個入口,下端的西側位置有一個水池,池頂以三根柱子支持。建築的年代尚未得到確定,多邊形的凹角與建築物內部的凹槽是拜占庭王朝建築特徵。建築構造上也是值得關注的,因為它是早期基督教禮拜堂形式在後拜占庭時期的重新運用的典型案例。

溫馨提示

- 由於遊覽的歷史重點,建議成人參加,但歡迎家庭

- 大多數旅行者都可以參加

- 此旅遊/活動最多 8 位旅客

- 涉及適量步行;請選擇合適的鞋子

- 在所有天氣條件下運行;請穿著得體

.webp)